煤液化沥青“一分为二”,助力更强钠离子电池

发布时间:2025-05-21 08:31 浏览次数:97

在新能源赛道上,钠离子电池因原料丰富、成本低廉,在大规模储能和低速电动车领域展现出巨大应用前景,而硬炭作为其关键负极材料,其制备工艺直接影响电池性能。此外,煤液化沥青具有碳含量高、来源稳定、价格低廉等特点,其丰富的芳烃结构和可调控的分子量分布,能够形成具有优异储钠性能的硬炭材料。

近日,中国科学院山西煤炭化学研究所宋燕研究员团队在煤液化沥青组分的研究领域取得进展,以《Impact of pitch fraction oxidation on the structure and sodium storage properties of derived carbon materials》(沥青馏分氧化对衍生炭材料结构和储钠性能的影响)为题发表在《New Carbon Materials》期刊上。该论文创新性地通过溶剂分级萃取并结合氧化-炭化工艺,揭示了煤液化沥青中甲苯可溶组分(TS)与甲苯不溶-吡啶可溶组分(TI-PS)在分子结构、氧化活性及储钠性能方面的本质差异,为沥青的精细化研究及沥青基硬碳负极材料的精准制备提供了科学依据。

煤沥青的“分身术”:两种组分的较量

煤液化沥青是煤液化过程中的副产品,含有数百至数千种不同的多环芳烃分子。为了更精准地调控硬炭结构,研究团队采用溶剂萃取法,将沥青分成两部分:TS:分子量较小,富含脂肪侧链,结构更松散,像“活泼的年轻人”,容易与氧气发生反应;TI-PS:分子量较大,芳香稠环更多,结构更稳定,像“沉稳的长者”,反应活性较低。

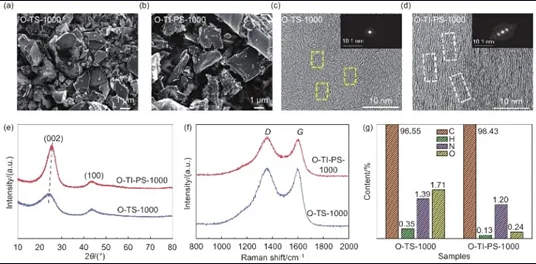

氧化-炭化过程:TS为何更胜一筹? 在350 ℃的空气氧化过程中,TS由于脂肪侧链丰富,更容易与氧气结合,形成大量交联结构(如C(O)-O键),就像在分子间搭起“桥梁”,防止炭化时结构有序堆叠。而TI-PS由于结构稳定,氧化程度较低,炭化后更容易形成类似石墨的有序结构,不利于钠离子存储。 经过1000℃炭化后,TS衍生的硬炭(O-TS-1000)展现出更大的层间距和更无序的碳层排列,为钠离子提供了更多嵌入空间和快速通道。相比之下,TI-PS衍生的硬炭(O-TI-PS-1000)层间距较小,结构更接近石墨,钠离子嵌入困难,导致容量较低。

衍生炭材料的结构对比

行业影响:沥青组分分离或成必经之路

过去,硬炭制备往往直接使用全组分沥青,但这项研究表明,TS组分更适合作为硬炭前驱体。未来,族组分分离可能成为沥青基硬炭制备的必经之路,从而提升硬炭性能。

这项研究为硬炭材料的原料选择提供了重要参考,将帮助行业更精准地“定制”理想结构,推动钠离子电池技术走向成熟。(文章来源自:中国科学院山西煤炭化学研究所)